——《耶稣传》读后小记

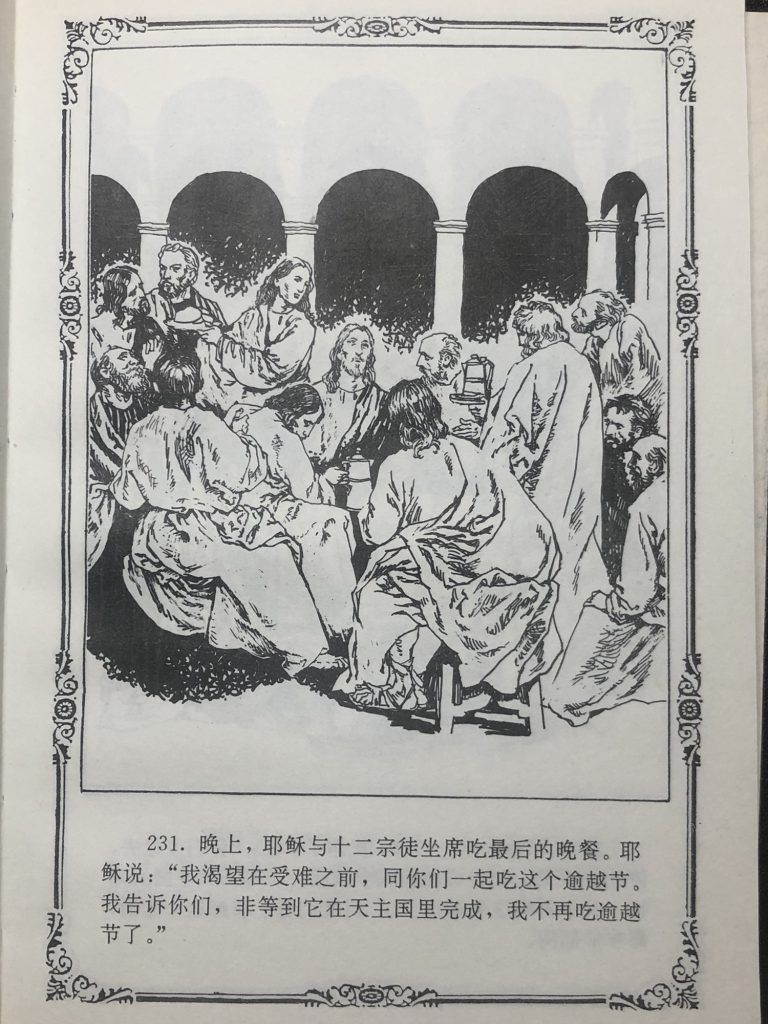

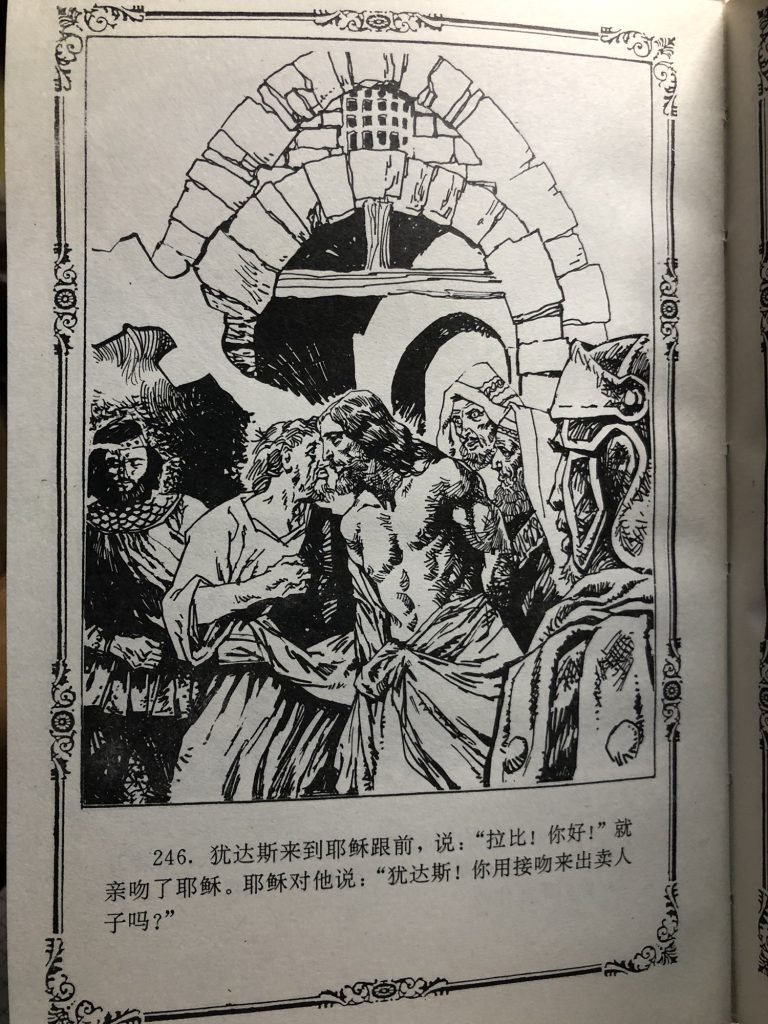

在网络上意外了解到庞邦本老师,一下就被画风吸引了!奈何最想读的这本《耶稣传》没找到pdf版本,于是在孔网上购入了一本二手书,收到时不禁敬佩前主人的精心保养,30年前的书了只是纸张微泛黄而无其他破损。

之前不止一次地想到:哲学家(尤其是近代以来)为了建立自己的体系来解释世界,笔耕不辍地写出大部头书籍、反复推敲逻辑与他人辩论,(当我读到《存在主义是一种人道主义》时这种感受尤深)但仍然让人感觉这不停建造、修补起的只是一个颤巍巍的、易碎的无根基建筑,还无时无刻不被时代的风暴觊觎着。西方近哲选修课的老师曾说,哲学理论的发展很长一段时间至今已变为了一种“提问形式的转换”。然而转视宗教,它仅仅以一种虚构的完满存在,就让精神框架得以平地而起牢不可破。文化(美术、音乐、文学、建筑……)在多数地域都有过附属于某种宗教的时期(以至于影响至今,正如我们英语老师举的最简单的例子,世界通用的公元年正是由耶稣的生日来定的)。但有没有什么哲学曾引领过整个文化呢?学识浅薄的我只能想起……古希腊(那时的哲学概念也更宽泛,难怪木心先生说古希腊是所有文人的精神故乡),中国的百家争鸣(那影响悠远到总是让人感到叫作潜移默化),实在要说就还有不少随着时代浪潮起伏而暂时显露上浅滩的如存在主义(当时的文学风潮?),更多具有历史性意义的哲学也往往让人觉得是在与当时的其他文化现象并行而非作为统领的。

主观而毫不严谨地比较一番后,一时很难不被由信念(或称想象与信仰)造就的宗教的宏伟所折服。

前言似乎过于啰嗦了,回归正轨聊聊这本绘图本式人物志。

一天用零零碎碎时间读完后其实是有些迷朦的,因为这本比较传统的宗教传记不同于如jcs那种注重表现个人情感心理的新编艺术形式(别天天惦记jcs了喂),它类似神话叙事,又无比精要。耶稣的一生(严格来说不止一生)展现得很快,我几乎没有意识到去揣度这一切的进展中他会如何想。

每个人都存有一个各自心目中的耶稣形象,古往至今却总是这样大同小异,我们献予他一切理想的品格与智慧甚至超凡的神力,施求他传播,又献予他我们所见到自己人性最丑恶一面的阴谋,而后知后觉地祈求他原谅,一面说服着自己这只是顺应人子重生的命运,一面又似乎自甘背负上永远的罪责。

他在世人的心中大抵就是如这本书所展现的,一个抽象理想的载体,一个宗教背景下神圣的造物,一个先祖时代故事的主角。他非得被塑造成能容纳我们所有形式爱的形象:对上位者的名为仰慕的爱,对下位者的名为怜悯的爱,对爱己者的回应的爱,对不恨己者的自愧的爱……于是乎构成了宗教的其中一根梁柱,让人远远观着,心生敬畏(而非向往)。

只是有时候莫名的生出异端的想法,想把他当成一个普通的人来理解(事实上似乎历史上本就确实存在耶稣真人(?),也难免会突然低低感慨一句,他也会挺寂寞的吧(第一反应并非孤独,而是寂寞吗)。

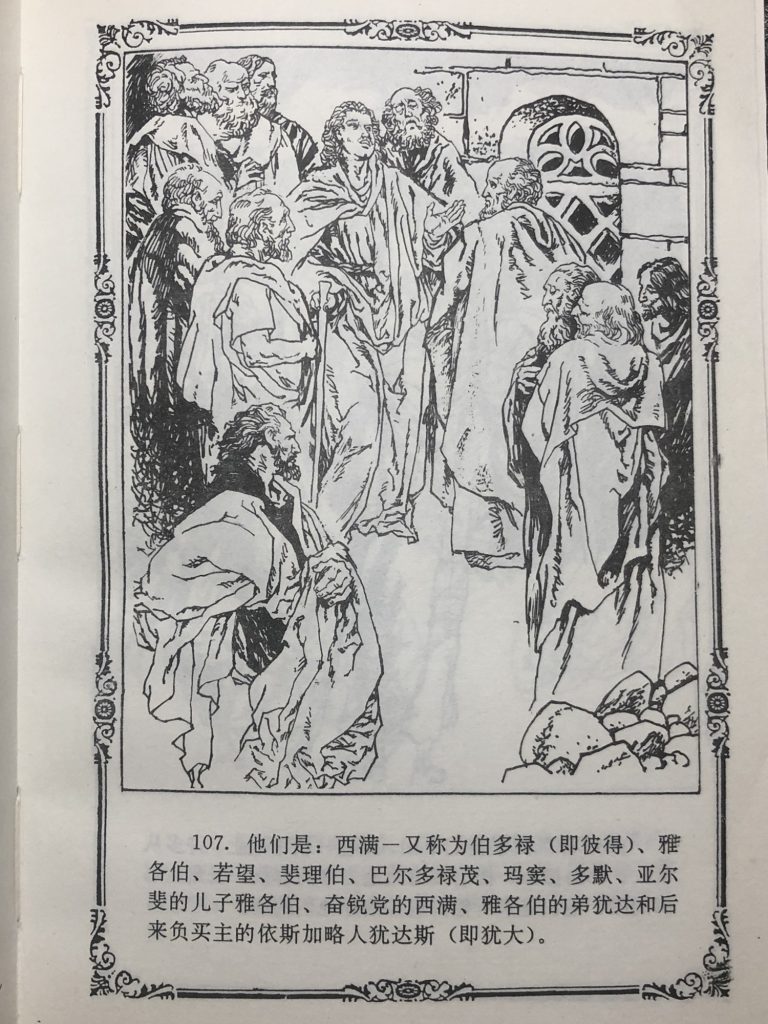

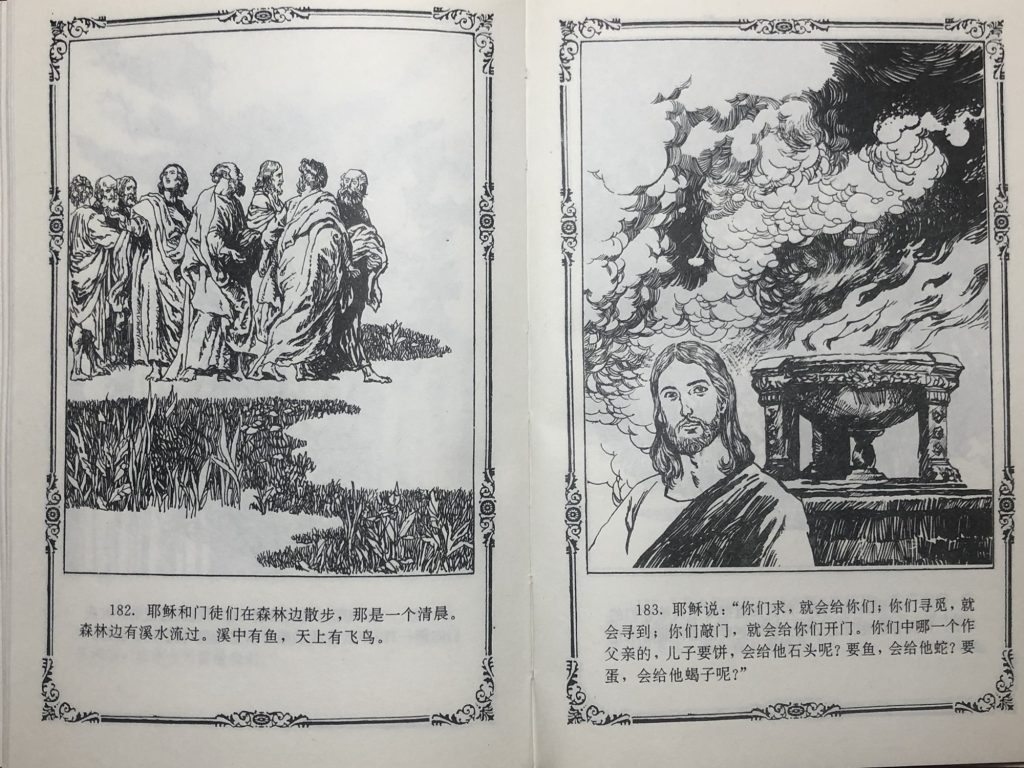

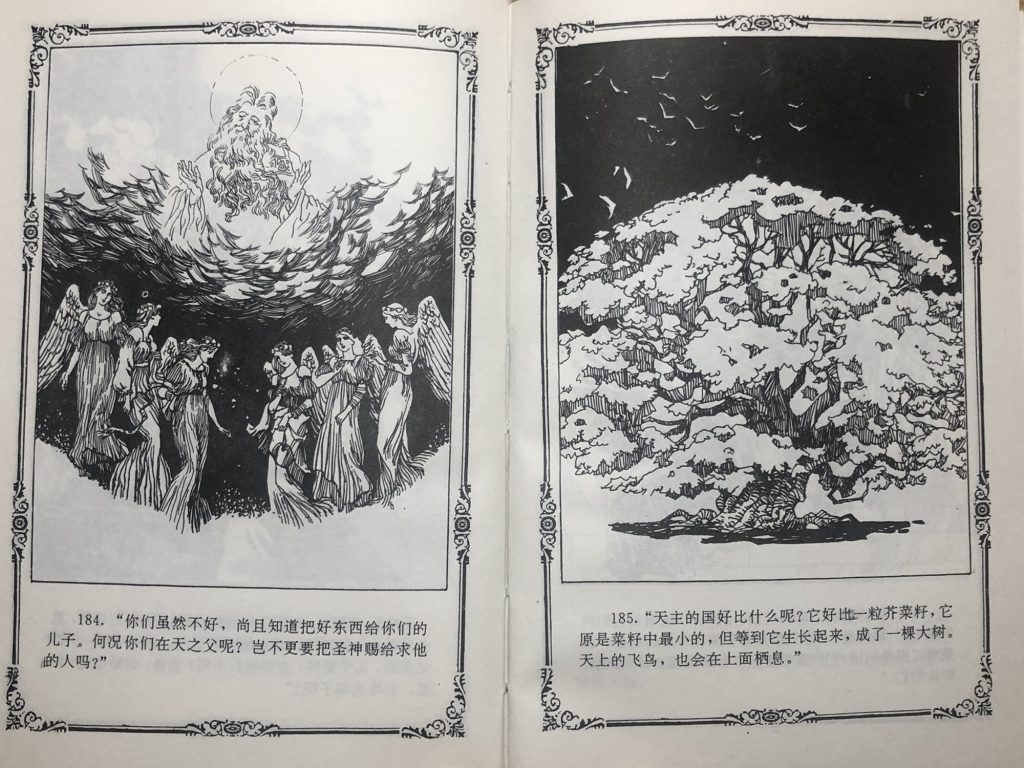

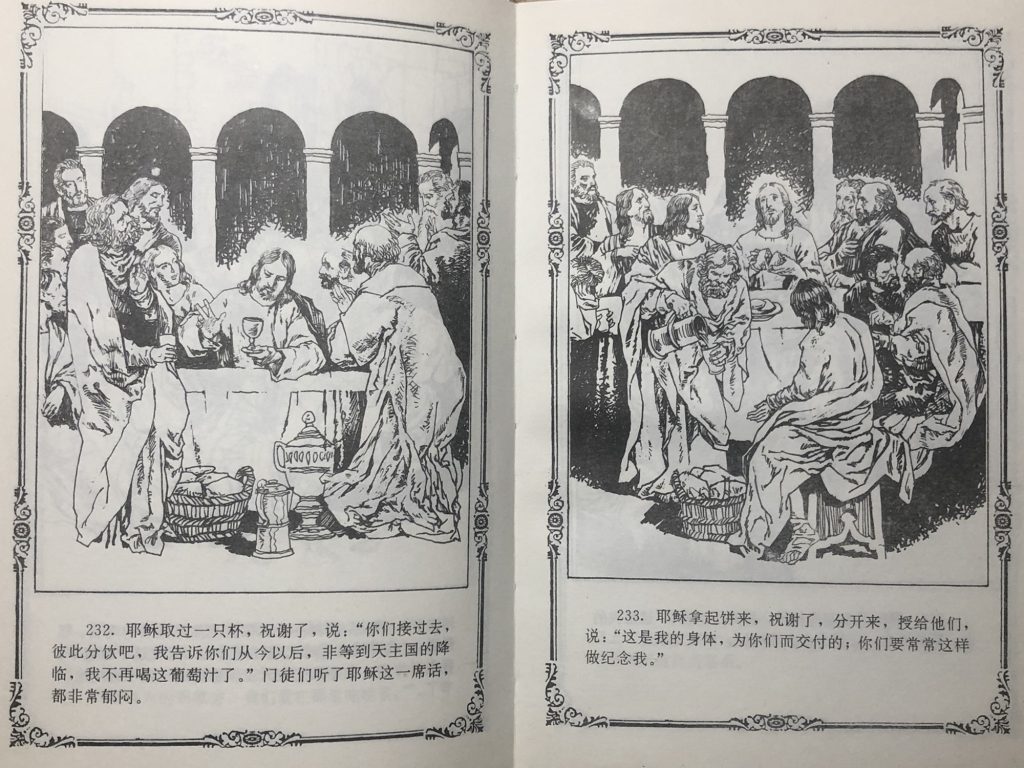

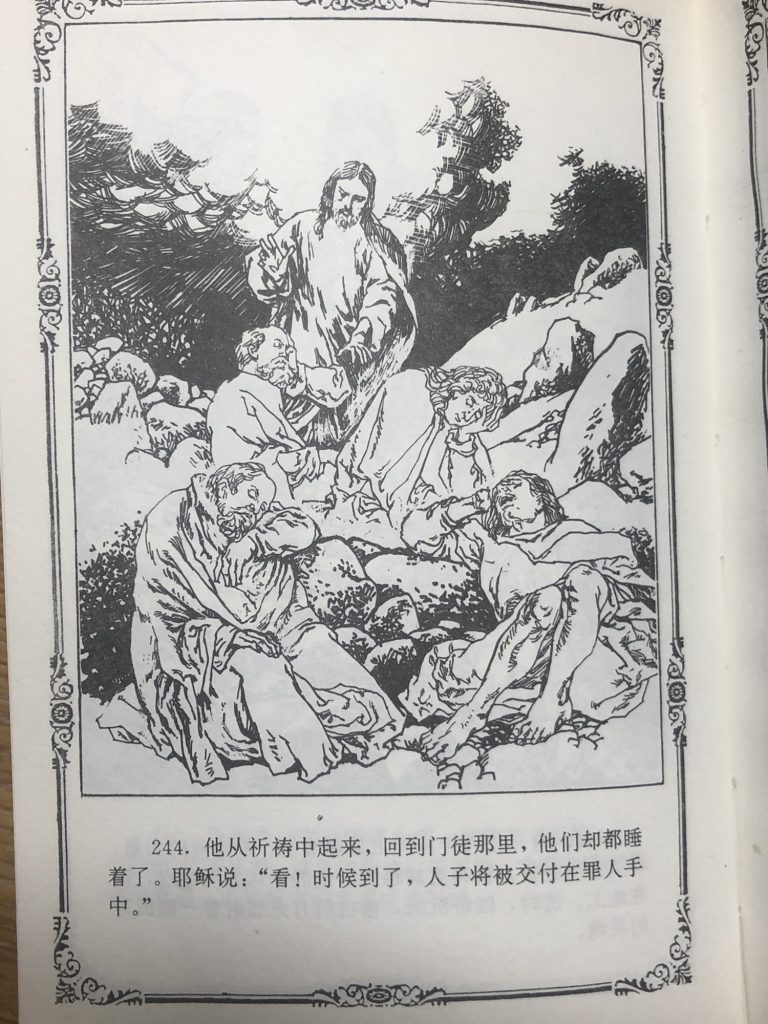

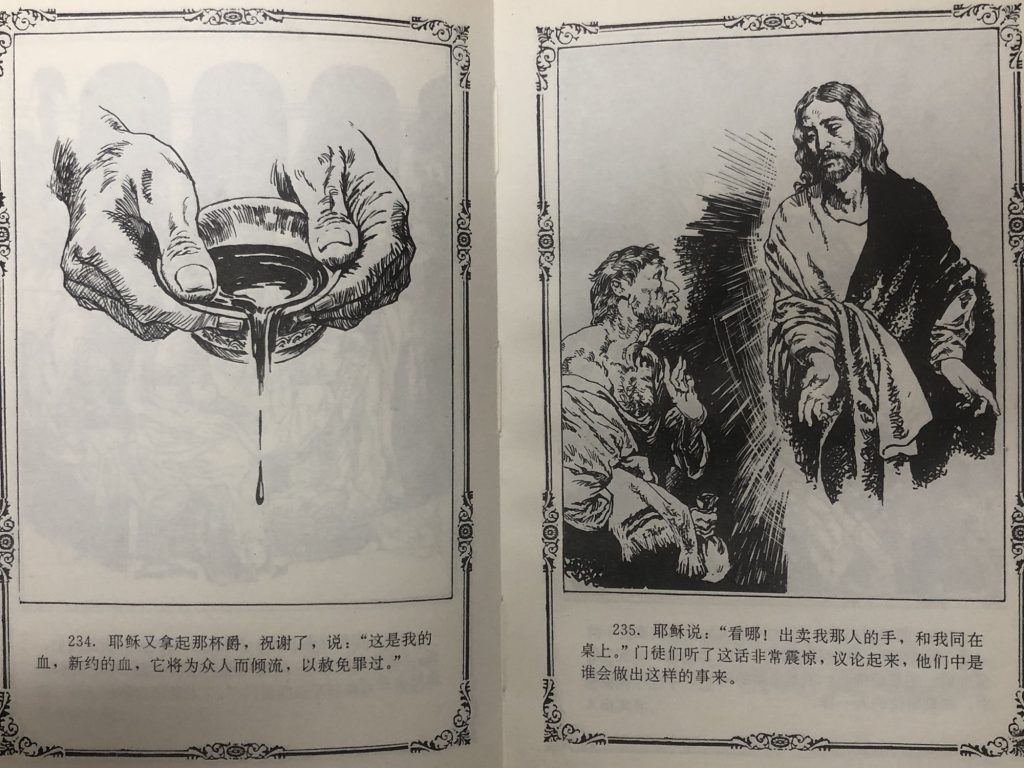

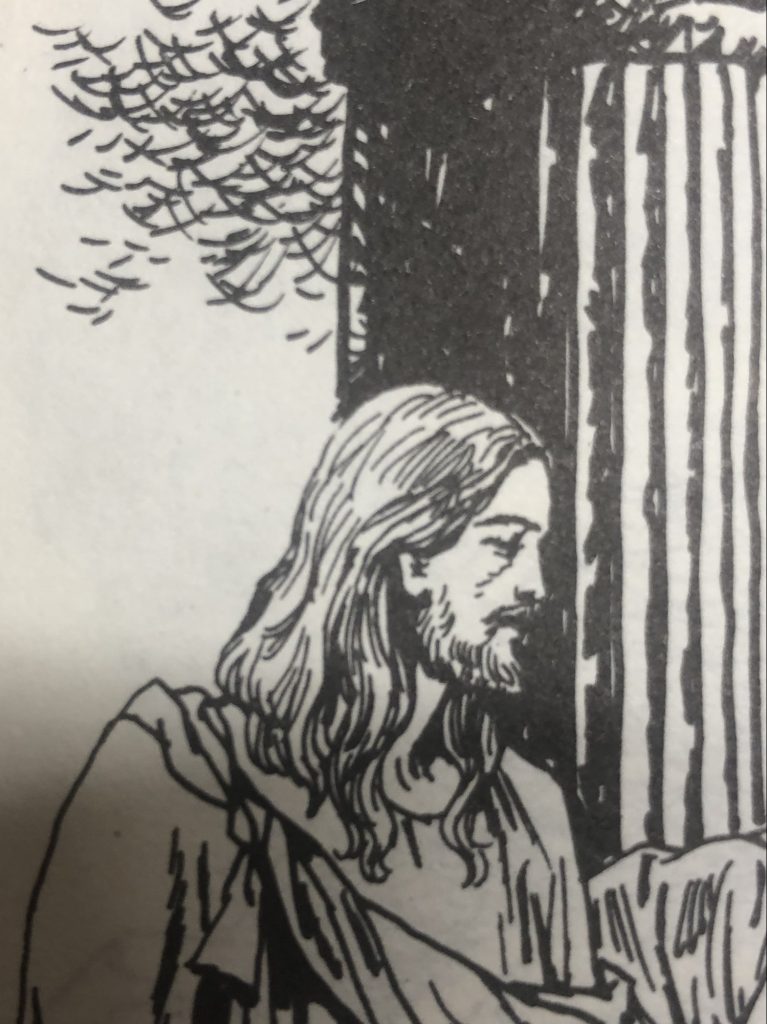

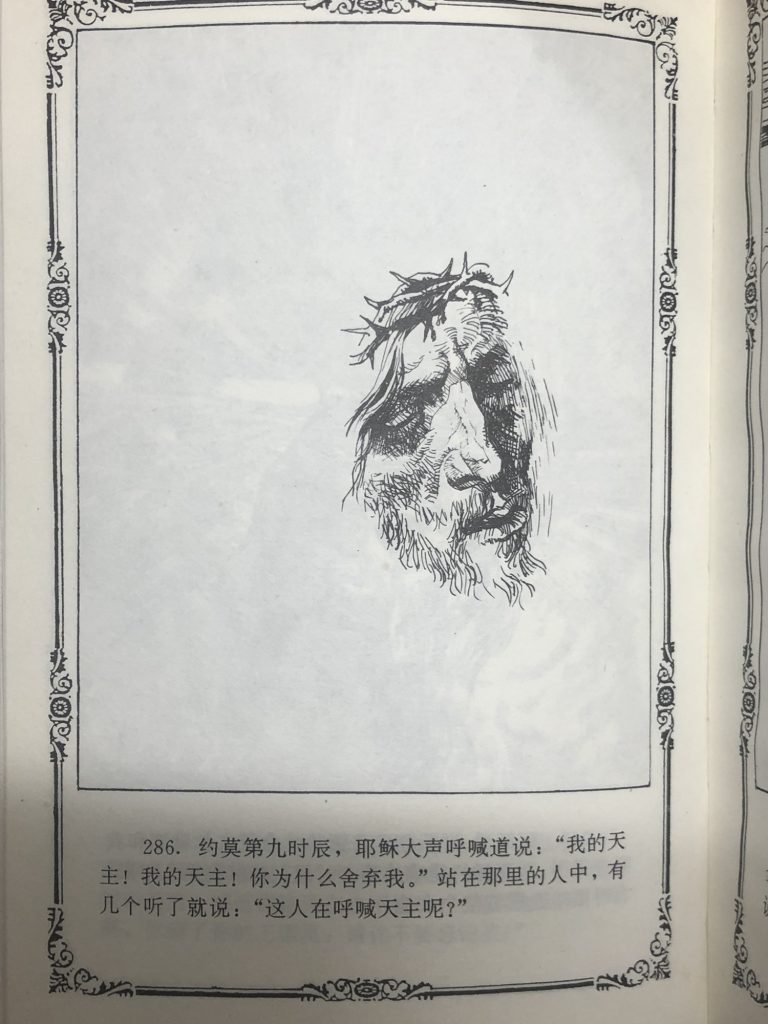

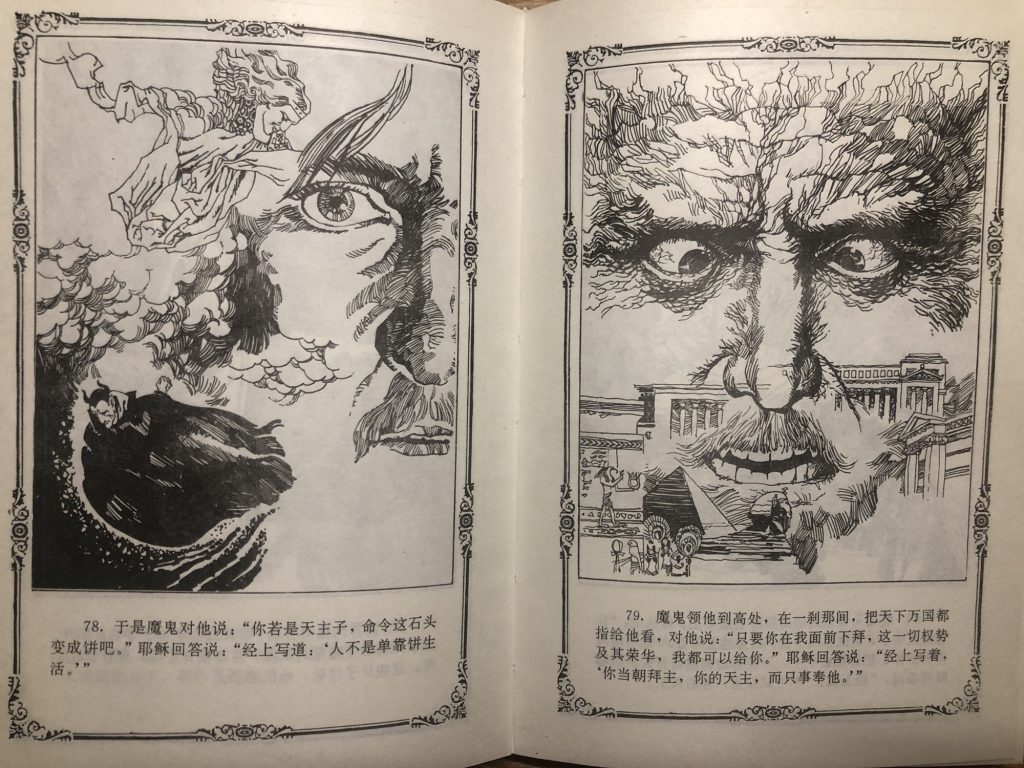

最后再举几页我非常喜欢的表现力极强且方式独特的:

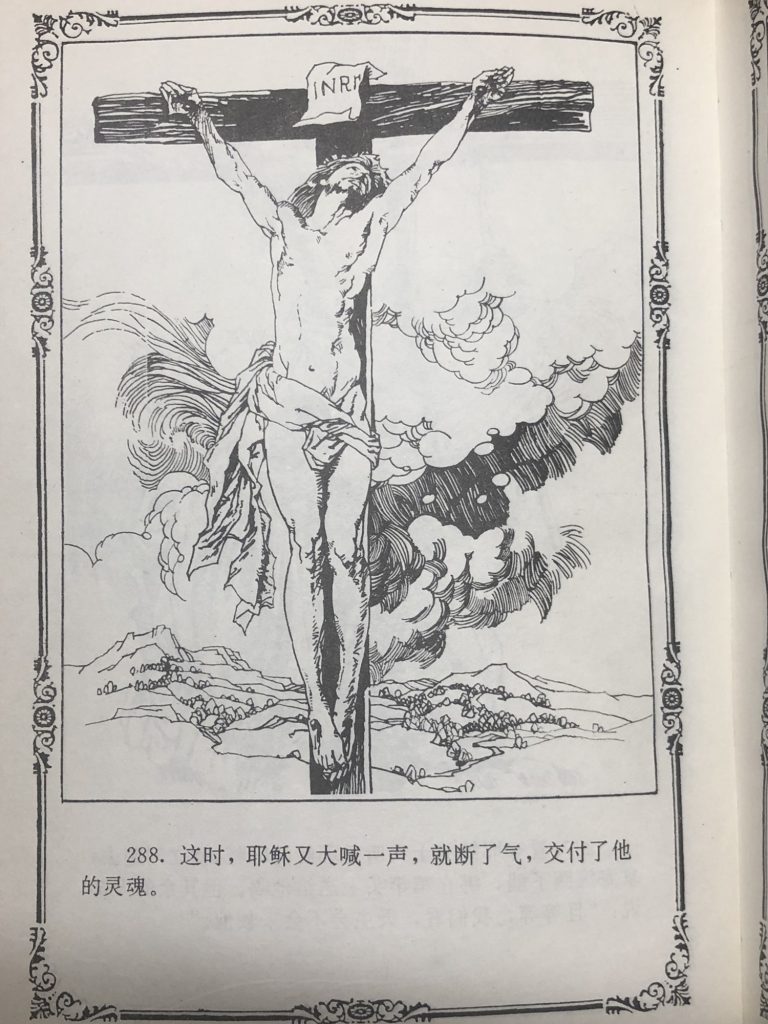

发表回复