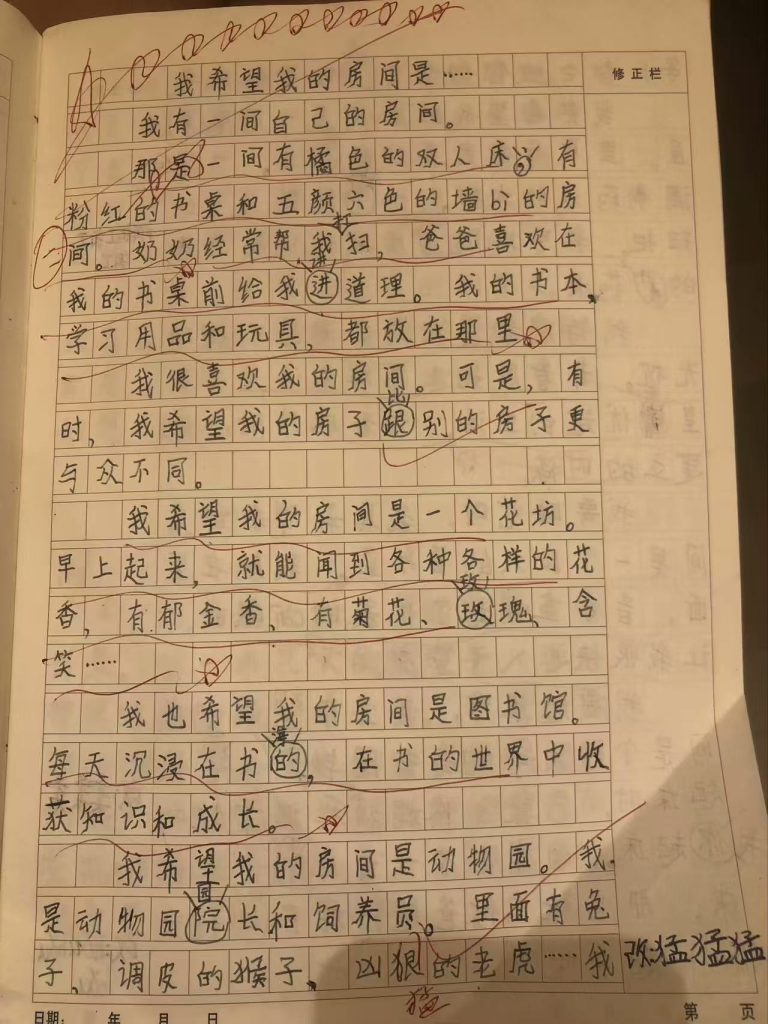

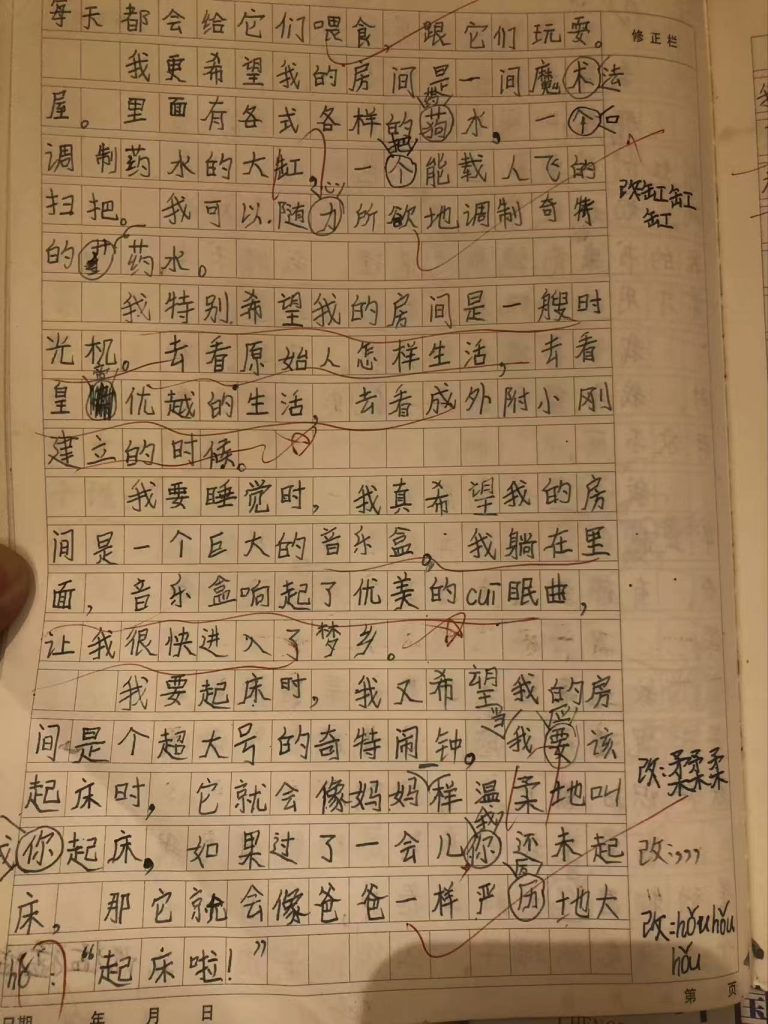

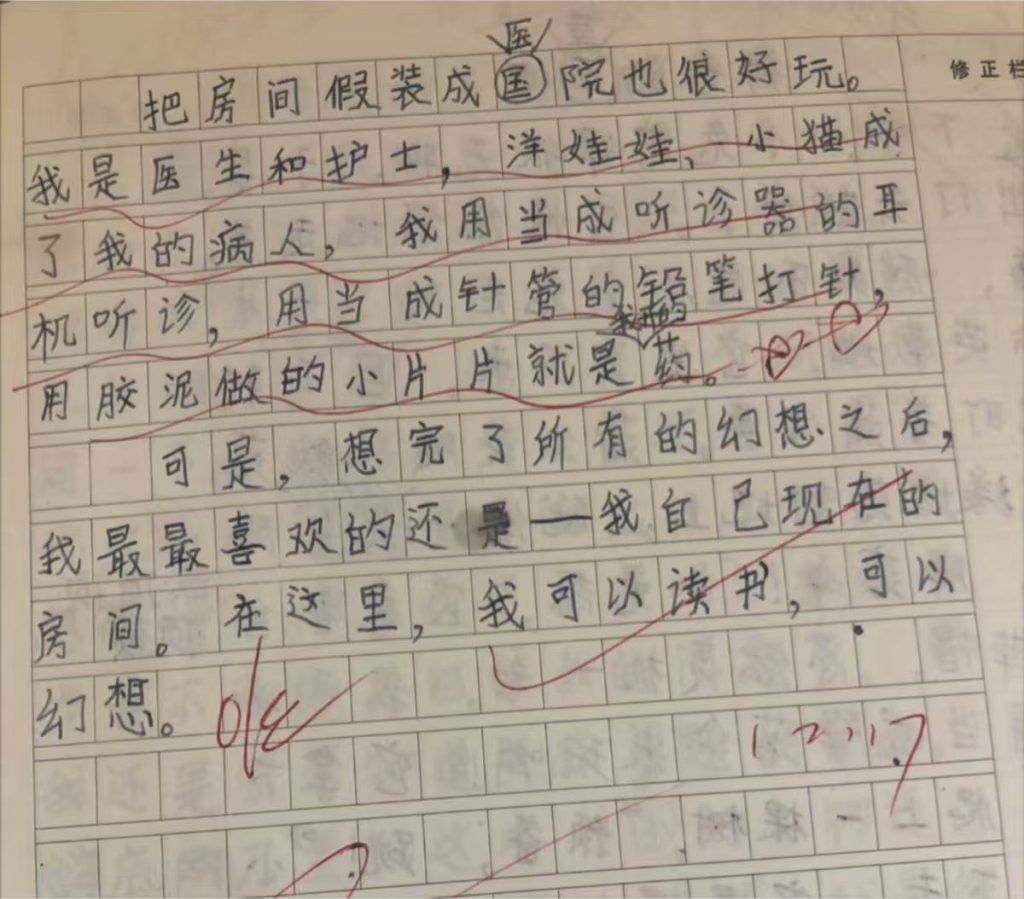

书架上还保留着小学的好几本周记本,那天晚上收拾出来便翻阅了一遍,谁料被童言打动得快流下泪来。而且看到语文老师的批注也是感触良多:现在读来,锋锋给我打的高分作文都是看得出来真情流露的文字,打的波浪线除了遣词造句好的之外更多的是那种当时作为小孩没意识到但很童真美好、朴素天然的心理表达。然后我现在看到的最喜欢的这篇也是她给我打星星打得最多的……

“可是,想完了所有的幻想之后,我最最喜欢的还是——我自己现在的房间。在这里,我可以读书,可以幻想。”

啊,小孩儿,愿你永远能拥抱这份对“一间属于自己的房间”的珍视……

以及u盘里翻出了珍贵的中学年代写的两篇记叙文电子档,也不知何时埋下了这时间胶囊。说起来自己在中学时期,不管是记叙文还是议论文都有一个问题,甚至可以说到现在这个毛病还没完全改掉,那就是执着于把每一句都精雕细琢,于是言语晦涩而不够连贯,写文章的思考时间也大大延长,不过最要紧的还是,这样写出来的文章读着是让人喘不过气来的,太紧绷、逼仄、局促。好文章是讲究“气”的,那时的自己没能注意文章整体性的节奏——最凝练精妙的一句收束自然是要在一段相对稀疏的描述后才会一下振聋发聩;若是想洋洋洒洒地写大段,那就注意得贯通或错落,做到丢了哪一句都断了逻辑、没了秩序;把那些连续的长难句全部断开,想想读出来的韵律节奏,留点儿活路……

回说两篇记叙文,一篇是科幻短篇小说比赛的,一篇是半命题作文,哈哈读来确实有些羞耻!!(扶额)前者我倒是很能get到当时的自己所热衷的设置各种语言双关、草蛇灰线、以小见大的写法,甚至可以说我现在仍觉得这些想法很巧妙,但显然自己的叙事架构太弱了,以及要说点客观原因的话,比赛有字数限制,自己的初稿删了近一半的字数。总之对于其他读者而言,读起来显然会感到不连贯、突兀而别扭。第二篇自己也记不得是为何有留存电子档,这一篇文章最开始的一版写于初中某次周末作业,原题是《那声音特别__》,自己填的是“落寞”,当时有感而发,写得颇为认真,那次的作文也被初中语文老师大为青睐,可惜后来原稿遗失了,也没有任何留存,不过自己在高一考试时仍时而凭记忆重写那篇文章来自我套作,这想必就是某篇复原版,这样的遗憾在少年时代的记忆里并不少见,最初的画作、文章,总是最好的,一旦破坏或遗失了,再画多少幅、再写多少版,都永远不及第一次那样让人满意了。

发表回复