——《浮士德》读后小记

2025.3.8倒是个让人感动的巧合……妇女节快乐!

2025.5.1 又在图书馆泡了一个白天(节假日人好少真清静舒适……),总算把笔记摘录清理好了还能原地归还hhh啃完一二部还真是花了好久!但真的很值得qwq

诚然阅读这部歌德的毕生之作时留下不少遗憾:语言隔阂下诗律不通因而难以体会其形式与内容的相映衬,自身文化底蕴贫瘠因而无法一眼领会其化用的巧思,于是阅读状态往往是有些费力的文学鉴赏、研究式的,这似乎导致阅读过程遗漏了某块很重要的部分——缩短与书中角色或作者的距离,非理性的沉浸、想象、感悟、共情,这种浪漫的解读应是发生在精细的理性剖析之前的。我隐隐感受到这块缺失也出乎意料地同样被歌德看重,并被更明确地表述为:保有读者个人经验的特殊性,并以此接受、回应被作者升华后赋予书中角色的普遍意义,作品正是因此获得了多意性的延伸。(这一说法真的太打动人了)

“诗剧”这一种体裁对于我是陌生的,却也别致得让人印象深刻。《浮士德》作为诗歌的一面并不像国文课老师讲的中国传统诗歌那样“纯美”,而是包罗美丑万象。结合注释阅读之初时而会觉得四处遍布讽刺:对社会阶级的揶揄从市井到贵族;经院中虚荣迂腐的小市民心态、弃形而上而求诸科学的盲目、由自身时代虚映的历史研究、崇古或僭越式的创新、启蒙理性或善感的自我标榜,各式主义都免不了被影射;对象性质更普遍的还有爱的谎言、人性的傲慢妒忌无反思;乃至歌德的自嘲……注释常常用“讽刺”来表述,但我似乎意识到背后的情感倾向并不是我理解的那么重,那更像一个明智通透的老者览万千世事入眼时哑然失笑,又迫不及待地想把这份反思以故事的形式讲予后人听。作为戏剧的一面则也有很经典的跳跃式的叙事和侧面描写(想起高中课本上的雷雨),最能印证的大概是格雷琴剧,没有一幕是直接聚焦于悲剧(母亲因安眠药过世、溺死自己骨肉等)发生的现场,反而往往是在其他生活场景中借主角的举止、旁人的言论等来透露,留白却并未削弱戏剧的矛盾冲突。结局格雷琴引领浮士德飞升天堂,似乎并没法直白明确地表述出这一结局的内涵所指,但至少能隐隐体会到作者的多重意味:比如对人能得救的期望、对人无法凭自身得救的无奈、阴柔慈爱宽恕的女性气质与浮士德的无止境欲求的人性的互补……

事实上,抛开一切所载之道来谈,“世界于我笔下”的这种写作对于作者本人来讲已是一种莫大的享受了啊!气象学、地质学、神话、宗教、神秘学、炼金术、经济、军事、律法……哪怕是像我这种依靠注释也只能粗解的读者也能不假思索地报菜名似的列出好些书中涉及的庞杂知识领域,歌德的写作初衷是在设置那些时代场景,还是在容纳这些知识本身呢?幕间的说明中译者也补充了很多歌德在剧作中包含了怎样的人生思考:像是充满想象力与戏剧性的古典的瓦尔普吉斯之夜中糅杂“早年写就、无处搁置的心得”,表达“对生命的最高礼赞”,是他“返璞归真走向豁达的‘玩笑’”,“驰骋想象、展现人生感悟、世事洞察之结晶的舞台”;像是加冕庆典使用的亚历山大体是歌德生命最后时日对平生第一首诗诗体的重温;像是海伦剧成文线索也显示歌德对“德国学界将古希腊理想化”的持续反思……《浮士德》已然是歌德倾诉心中宇宙的宣泄口、毕生学识思想的载体。所以译者序中将《浮士德》类比《红楼梦》也真不无道理。由衷希望自己也能有机会如是写一部人生之作啊……

谷裕老师这版译注也是颇具匠心,本人虽拙于诗歌格律而且无力对照原文但也看出翻译时斟酌了很多汉语的押韵和句式编排。自称注释“力求平实”也绝非虚言,犹记得某处旁批解释“主教对教士会和教区”相当于“村长与村委会和村民作对”(笑)。不过想调侃一下的是“本场说明”总是置于该场最前可不是每次都提前剧透完了吗2333所幸自己作为更热衷于关注情节发展过程的读者倒不是很在意剧透 。

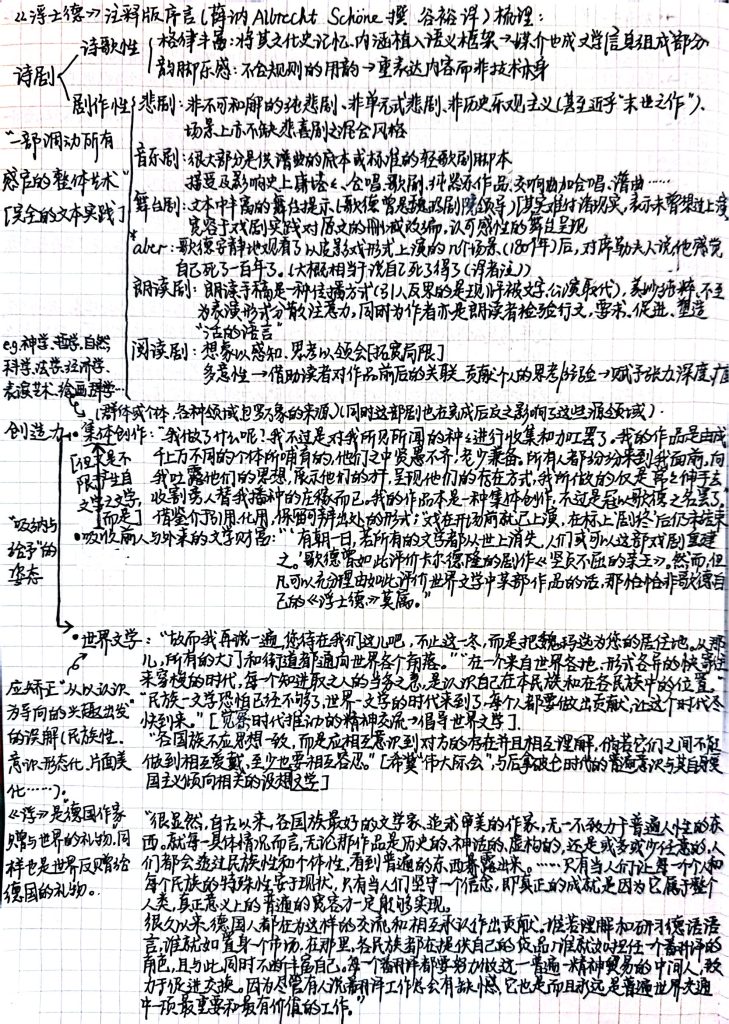

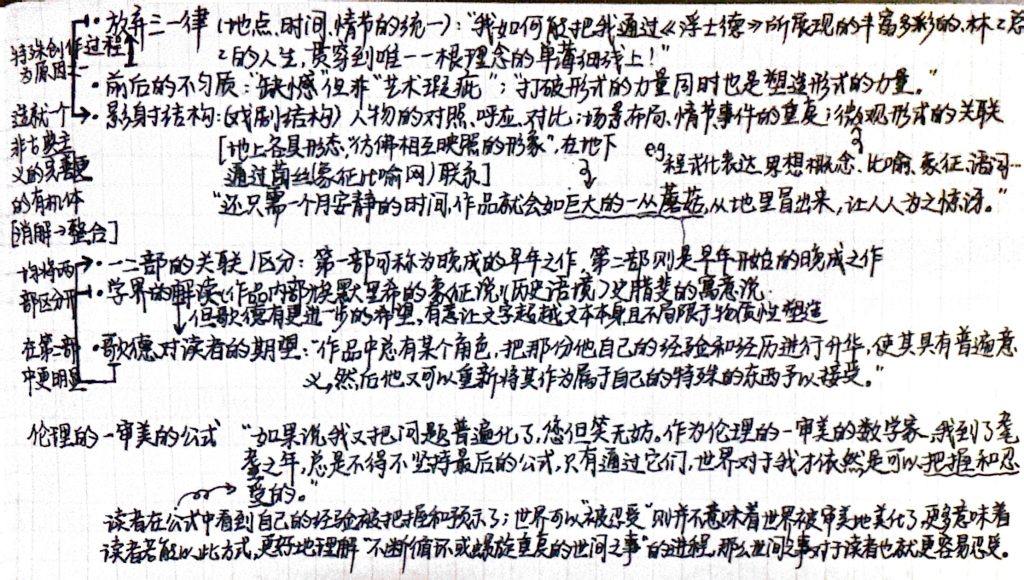

前半部分的感悟自己在有意地搁置附录里薛讷注释版序言的解读中所获,主要回顾的是自己读至“剧终”的一些随想。因为那一篇序言的解读实在是过于精彩深刻透辟了!让人对《浮士德》与歌德的理解深入了好些层级,也因此若直接结合着谈会比较难脱离那些观点,有些浅显但朴素的感想可能也就遗失了。对于那篇解读,浅浅梳理了一份笔记,也一并附此:

(对不起但是太难过了所以插播几行:刚刚给笔记拍照的时候没拿稳本子掉旁边水盆里了TAT又用的钢笔边缘洇墨好严重TATTT虽然很有艺术感但布罗茨基的原文摘抄都模糊掉了啊TATTTTT)

序言一开始也是根据《浮士德》的诗剧特点铺展开。诗歌性上一句话就是想学好德语的心情到达了顶峰()文学对自身语言形式的运用真的是很有独特魅力而宝贵的。作为剧作的多重形式和性质也都各个让人受教。“完全的文本实践”,“一部调动所有感官的整体艺术”,这样的形容真的太让人心潮澎湃了…… 接着就更多的是结合着歌德本人文学观、创作习惯的解读,补充了很多歌德书信中表露其观点的言语,更让人感触良多。“吸纳与给予”的创作姿态、世界文学的理想、不扰特殊性的对普遍性的相信与追求(想起上学期最后一节西方近代哲学经典选修课老师也聊到相似的话题,不得不说这种理念真的会让我深以为然也深受感动),间歇性的灵感创作、打破与重塑的形式、有机关联的网式结构,最后的伦理的-审美的公式一语更是让人不禁走马灯式地回忆起整部作品,那种触动该怎么形容?唉,真正伟大的作品,我的评论也皆是词穷,就思绪万千地喝彩就好了……

最后,既如歌德借梅菲斯特之口的自白:“要知道:魔鬼他老了,/要理解他,要等诸位变老!”那就等自己继续忍受这个世界到几乎忘了读过《浮士德》的时候,再回头重读吧,希望到时我学识能多少有所长进,希望到时我还没忘了先打开这篇博客文章回顾一下此时的遗憾和感动……

发表回复